Della morte e del morire per lungo tempo non se n’è voluto più parlare, forse per un eccessivo occuparsene nell’epoca precedente, o per una silenziosa rimozione provocata dall’inebriamento del progresso tecnico-scientifico della società post industriale.

Da qualche decennio invece, se ne parla e se ne scrive molto, e ciò forse è dovuto al naturale senso di recupero del movimento pendolare del pensiero umano. E’ soprattutto a partire dagli anni ’70 del ‘900 che si è intensificata la produzione letteraria e scientifica sul tema, a significare l’interesse che l’argomento suscitava nella società e nella cultura contemporanea.

Da una rapida scorsa della letteratura, si nota che quel che maggiormente ha sollecitato l’attenzione degli studiosi è l’atteggiamento ambivalente della nostra società nei confronti della morte: per un verso la si rimuove dall’orizzonte conscio del proprio pensiero, per un altro se ne fa spettacolo.

Tenendo conto di questa ambiguità dell’atteggiamento dell’uomo contemporaneo dinanzi a questo evento capitale della nostra vita, questo contributo parte dal convincimento che l’atteggiamento che si assume dinanzi alla morte, dipende in buona parte – o del tutto – dell’atteggiamento che si assume di fronte alla vita.

Come chiave di lettura, mi servirò di un’osservazione avanzata qualche anno fa dall’apprezzato biblista Heinz Schuermann. Volendo descrivere il modo con cui Gesù di Nazareth ha vissuto la propria morte, annotava che “ogni uomo, alla fine della vita, affronta la propria morte; e questa gli è tanto più personale quanto la sua vita è stata più autentica e ricca. In questo senso – aggiungeva il chiaro studioso di Bochum – si può senz’altro parlare della morte di Gesù come di un evento ‘assolutamente personale’ per lui. Quando infatti si pensa a ciò che è stata la sua vita, non si può fare a meno di pensare che Gesù ha affrontato la morte – che è stato il suo destino, come lo è per ogni uomo – in un atteggiamento di autenticità e di autodonazione in maniera unica, ossia, appunto, un modo del tutto personale; così che questa morte ci offre il modello più alto che si possa immaginare d’un atteggiamento umano aperto alla trascendenza personale di Dio”.

L’Autore quindi vede un nesso intrinseco tra il modo di vivere e il modo di morire: quanto più personale è stato il vivere, tanto più personale sarà il morire, al punto che nel morire si compie e si rivela pienamente il come si è vissuti. Ma è vera anche l’affermazione antitetica che quanto più personale è la morte, tanto più personale è stata la vita. In questa prospettiva, il come si muore molte volte (se non sempre) diviene il segno manifestativo del come si è vissuti.

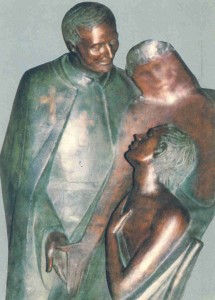

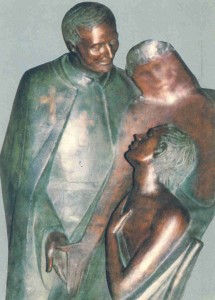

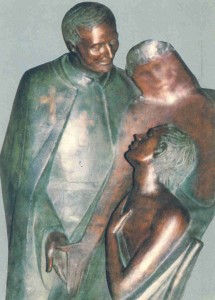

Mi pongo in un angolo di visuale specifico per mettere in luce l’atteggiamento dell’uomo/donna di fede, che crede in Gesù Cristo e che in qualche modo si è impegnato a vivere secondo le proprie convinzioni di fede. Prendo ad esempio il vivere e il morire di San Camillo de’ Lellis. E’ chiaro che l’esperienza del Santo avviene in un’epoca ben distante dalla nostra, culturalmente caratterizzata da altri parametri e valori. Ma forse sarò proprio la distanza di tempo e di cultura ad aiutarci a riscoprire, o consolidare, il nostro stile di vivere e quindi anche di vivere responsabilmente, quando verrà, l’“ora della nostra morte”.

Il morire di Camillo è accuratamente narrato dal suo primo e contemporaneo biografo, il padre Sanzio Cicatelli.

La morte di Camillo dalla penna del suo primo biografo

Et appunto avvenne così; poiche passato non più ch’un quarto d’hora, allargando le braccia in Croce, havendo sempre in bocca e nel cuore il Santissimo nome di Maria, benedicendo anco la Santissima Trinità e San Michele Arcangelo, mentre si leggevano quelle parole: Mitis atque festivus Christi Iesu tibi aspectus appareat, dando gli ultimi sospiri, con volto allegro, e con gli occhi verso il Cielo, senza alcun’horrore, ò altra trasformatione di viso, che pareva più tosto risplendesse, andò a reficiarsi in Cielo, rendendo l’anima al suo creatore; essendo tutti i nostri presenti, che piangendo pregavano per il suo felice passaggio.

Và dunque in pace, anima benedetta, si come qui in Terra facesti tante misericordie al prossimo, così anco il pietoso Iddio facci misericordia à te, dandoti in Cielo luogo di refrigerio, di luce e di pace.

Passò alli 14 di Luglio 1614”.

Camillo s’era ben preparato alla morte. Ne conosceva la data – sarebbe morto il giorno di San Bonaventura, 14 luglio – come ebbe a dire più volte sia a Roma che altrove. Era stato a Bucchianico, suo paese natale, dove apertamente aveva dichiarato che sarebbe morto a Roma. I concittadini infatti avrebbero voluto che finisse la sua vita nella loro terra, accanto alla tomba della madre. Egli però, esplicitamente aveva dichiarato: “Patria mia, ricordati di quanto ti ho insegnato, perché non ci vederemo più… Io infatti me ne vò a Roma, né mi vederete più, perché morirò in quella santa città…Io spero di morir a Roma e lasciar le mie ossa in quella santa città”.

Anche a Genova, a lui carissima e che aveva visitata più di venti volte – “città da lui sempre amata, e commendata per la gran carità e liberalità di tutti quei Signori e Signore così verso i Religiosi come verso i poveri de gli Hospedali”, cercarono di trattenerlo l’ultima volta che vi sostò (1613). La sua salute infatti era peggiorata grandemente, al punto che “si ridusse a grandissima fiacchezza e debolezza”. Molti di quei Signori lo pregavano “à restarsene in Genoa; egli rispose: mi bisogna andare a morire in Roma, perché così è la volontà d’Iddio”.

Quando finalmente giunse a Roma il 13 ottobre 1613, entrato in casa “come presago che in quella dovesse essere la sua sepoltura, tutto pieno di contento, disse: Haec est requies mea. Sono venuto a lasciar le mie ossa qui”.

Ben presto Camillo si rese conto del peggioramento delle sue condizioni di salute: “Facendosi una volta Collegio in sua presenza, dopo aver inteso discorrere di molte cose, egli finalmente concluse così: Signori, io hò fatto tanti rimedi così in Napoli come in Genoa e qui in Roma e con tutto ciò non si vede alcun miglioramento al mio male; onde dico che noi non sappiamo i secreti d’Iddio; chissà che il Signore non voglia ch’io patisca qualche cosa per amor suo? E quando faceremo qualche cosa di buono se non la facciamo adesso, che siamo allo scorto della vita? Essendogli poi nel giorno appresso stato riferito che da’ Medici era stato concluso che il suo male poteva ben andare a lungo, ma che egli non sarebbe campato di quella infermità, Camillo rallegrandosi di ciò, disse: Laetatus sum in his quae dicta sunt mihi, in domum Domini ibimus. Anzi ch’essendo poi entrato a visitarlo il Superiore della casa, gli addimandò come se la passava, risposte che stava bene, a allegramente, massime perché aveva avuto buona nuova di presto caminare e far viaggio al paradiso, havendo concluso i Medici ch’a lungo poteva andare, ma che non sarebbe campato; dicendo egli questo con volto tanto allegro e sereno, che ben mostrava essere in lui certa e ferma speranza d’andare a godere i beni di vita eterna……..” .

Il male va aggravandosi rapidamente. Tutto precipita nel mese di luglio del 1614. Narra il Cicatelli: “Conoscendosi Camillo essere ogni giorno molto più aggravato dal male, cominciò a far molta istanza che gli fussero dati gli ultimi Sacramenti,… acciò con l’aiuto du quelli potesse più confidentemente mettersi in vammino e più valorosamente combattere contra ogni insulto del commune nemico….Alli dui di Luglio 1614,….il Cardinal Ginnasio, havendo prima celebrata la Santa Messa, presentò la Santissima Eucarestia à Camillo; il quale dopo aver detto tre volte le consuete parole Domine non sum dignus, spargendo molte lacrime soggiunse: Signor mio, io confesso di non haver mai fatto nulla di buono e di essere un miserabile peccatore, però non m’è restato altro che la speranza della vostra divina misericordia e del vostro pietoso sangue. Essendosi poi cibato di quel soavissimo pane degli Angeli, orò per alquanto tempo in compagnia di tutti i padri e Fratelli che, standogli intorno al letto, si dolevano di veder il loro amantissimo Padre mettersi in ordine per far partenza dai loro occhi….”. Dopo aver ricevuto anche il Sacramento dell’Unzione degli infermi, chiese licenza al padre Generale di poter rivolgere “alcune poche parole” ai confratelli: li esorta a mantener vivo il fervore della carità verso gli infermi e a vivere unito tra di loro; che non si perdessero d’animo di fronte alle difficoltà che avrebbero sempre incontrato nell’esercizio del loro ministero; ad amare il proprio Istituto, il quale, come piccola pianticella, malgrado le persecuzioni, “sarebbe cresciuta e sparsa in tutto il Mondo e che sarebbero entrati buonissimi soggetti”. Egli li avrebbe seguiti dal Cielo. E concluse che “come loro Padre”, dava ai presenti e ai figli futuri, “mille benedizioni”.

Ad alcuni Signori che erano venuti per visitarlo, fece dire che ormai egli, avendo ricevuti i santi sacramenti, voleva “ritirarsi un poco dentro se stesso…Si muore una volta sola, e io devo procurare di morir bene, e così spero di fare con l’aiuto del mio Signore”.

Più volte, durante quest’ultima infermità che lo aveva debilitato moltissimo, “fu inteso dai nostri far dolci colloqui co’l Signore…”, ora guardando il quadro del Crocifisso, ora volgendosi all’immagine della Vergine Maria.

L’ultimo giorno di sua vita, che fu lunedì 14, iniziò con la partecipazione alla santa Messa, che egli stesso aveva sollecitato perché quella mattina si tardava a dar inizio alla celebrazione: “Sentendo sonar l’horologio addimandò quant’hore erano, gli fu risposto ch’erano hore dodici, alhora egli soggiunse: E dunque così tardi e non si parla di dir Messa? E pure non me ne tocca altra di questa; questa sarà l’ultima che sentirò”.

Al medico che viene a visitarlo e che gli chiede come stesse, risponde: “Io stò aspettando fra poco la chiamata del Signore”.

“Quando poi sonò l’Ave Maria, di mezzo giorno salutò la Vergine…: Sentendo poi sonar un’altra volta l’horologio, addimandò similmente quant’hore fossero ed essendogli detto ch’erano le diecenove, egli disse: Quanto è lungo questo giorno; aspettando egli con grandissimo desiderio la sera per esser disciolto da’ lacci della carne e andarsene a riposare in Cielo con Christo”.

Quale “volto” della morte viene qui manifestato? In che modo Camillo “vive” la sua morte e il suo morire?

Si è colpiti dalla serenità che spira da tutto il quadro su cui si dispiega il morire di Camillo. E ciò senza nulla togliere alla serietà e drammaticità dell’evento. La morte è compresa come il passo – o passaggio – più importante della vita. Da esso dipende il destino eterno della persona che muore. In Camillo c’è piena consapevolezza di tale aspetto. La dimensione drammatica della morte emerge appunto da questa coscienza, e si esprime come tensione tra la gioia intensa che Camillo prova al pensiero che presto entrerà nella vita eterna, e la considerazione della propria indegnità per tale dono, per cui s’appella unicamente alla misericordia del suo Signore.

Un’altra tensione domina su tutta la scena, ed è il desiderio intenso di essere per sempre con il suo Signore che ha servito quaggiù nei poveri infermi. Da quando ha inteso dai medici l’irreversibilità del suo male, è tutto un tendere e un, si direbbe, volersi affrettare al raggiungimento della meta. E non per la paura dei patimenti che potranno accompagnare il suo declino, bensì unicamente la brama di “andarsene a riposare in Cielo con Christo”. C’è dunque in Camillo una certezza della vita eterna, che consisterà nell’essere per sempre con il Signore. Egli è ben consapevole che la morte non chiude alla vita, anzi essa introduce finalmente nella sua pienezza.

Lo spazio intermedio, fra l’attesa della “chiamata” e il compimento della stessa, è tutto occupato dai “dolci colloqui” che Camillo svolge con Dio Padre e con il Figlio suo Crocifisso, con la Vergine Maria perché interceda presso il suo Figlio.

Né dimentica o trascura di portare al compimento quella che è stata la sua missione terrena: il servizio dei poveri infermi attraverso l’istituzione d’un Ordine religioso. Da questa preoccupazione sgorgano le parole essenziali che rivolge ai figli che sono attorno al suo letto; come anche la “lettera testamento” che indirizza ai figli presenti e futuri – dove, attraverso la manifestazione delle sue ultime volontà, è compendiato il pensiero, o meglio la “passione” per i “poveri di nostro Signore”, che lo ha dominato lungo tutta la vita -; e infine il “testamento spirituale”che rivela le più intime fibre della sua spiritualità, e vuole che sia interrato insieme con il suo corpo.

Ma forse l’aspetto che colpisce maggiormente l’osservatore di oggi dinanzi a questo magnifico quadro, è la centralità della figura di Camillo morente: l’attenzione è portata essenzialmente sul morente, e solo di riflesso emergono gli altri personaggi e gli altri eventi. Di fatto è lui solo il protagonista di tutto l’evento. Gli altri personaggi, con i loro sentimenti, i loro problemi, le loro preoccupazioni e tristezze, fanno da cornice a Camillo che domina in maniera assoluta la scena, a lui che tutto dispone e che gestisce in maniera assolutamente personale la propria morte. La forte personalità di Camillo, scolpita dall’indefesso impegno della realizzazione della sua missione, riceve nella morte il tocco definitivo, che lo caratterizza ormai per sempre – ossia per l’eternità e non solo per il nostro tempo – come colui che si è compiutamente donato “alli poveri infermi di nostro Signore”, o, che è la stessa cosa, “donato a servire il Signore Giesù Christo negli poveri infermi”.

E’ questo, mi pare, l’aspetto con contraddistingue il morire di Camillo rispetto alla morte e al morire dell’uomo del nostro tempo.

Morire fra tenerezza e speranza

Non si vuole andare contro la scienza e i cambiamenti socio-culturali inevitabili. Si cerca tuttavia un modo nuovo di vivere il proprio morire, di affrontare il passo più importante della vita, che è la morte. Ciò vale in maniera singolare per i credenti in Cristo, la cui fede è caratterizzata dal credere nel “Crocifisso che è Risorto” ed è vivente e all’opera per dispiegare tutto il potere vitalizzante della sua risurrezione. Ad essi incombe anche il dovere di testimoniare una tale verità, che è l’essenza della “bella notizia” dell’annuncio evangelico.

Qualche considerazione in merito ce la può offrire appunto il modo di morire di Camillo come è stato richiamato. Quale figura di uomo emerge da quella narrazione?

Camillo vive una profonda vita interiore, come lo dimostra il suo pregare, il suo volersi “raccogliere in se stesso” per assimilare i contenuti dell’atto sacramentale che ha vissuto, il suo convincimento della speranza nella vita futura dove sarà “con Cristo” per sempre. Per questo è libero di decidere di se stesso e del suo morire, di consegnarsi all’amore misericordioso di Colui di cui attende “la chiamata”, e per questo decide ampiamente di sé nel “testamento”. La “lettera testamento” poi, insieme con le parole che rivolge ai religiosi raccolti attorno al suo letto, mostrano allo stesso tempo la cura che egli continua ad avere per l’opera che ha intrapreso, e il dono di sé, della sua vita che egli ha fatto a Dio e agli infermi bisognosi, adoprandosi perché quel servizio sia duraturo nel tempo al di là della sua morte.

Questa modalità di morire, è il frutto di tutto un cammino di vita. L’esistenza di Camillo si è sviluppata, dopo una gioventù aggrovigliata, balorda, sbandata, con una coerenza estrema a quanto aveva intuito in seguito al momento che egli chiama la sua “conversione”, del 2 febbraio 1575. In seguito alle parole del padre Guardiano del convento dei Cappuccini di S. Giovanni Rotondo, mentre egli la mattina seguente, scende lungo il tratturo verso Manfredonia, “fù all’improvviso assaltato dal Cielo con un raggio di lume interiore tanto grande del suo miserabil stato che per la gran contritione gli pareva d’haver il cuore tutto minuzzato, e franto dal dolore, onde non pitendo per la insolita commotione che sentiva in se stesso mantenersi più a cavallo, come abbattuto dalla divina luce si lasciò cadere in terra nel mezzo della strada. Dove inginocchiato sopra un sasso cominciò con insolito dolore e lagrime che piovevano dagli occhi suoi a piangere amaramente la vita passata. Dicendo con parola da molti singhiozzi interrotte: Ah misero et infelice me, che gran cecità è stata la mia a non conoscere prima il mio Signore? Perché non ho io speso tutta la mia vita in servirlo? Perdona, Signore, perdona a questa gran peccatore. Donami almeno spatio di vera penitenza, et di poter cavar tant’acqua da gli’occhi miei quanto bastarà à lavar le macchie e bruttezze dei miei peccati” .

Camillo impiegherà il resto della sua vita a comprendere e attuare il disegno che Dio ha su di lui, di servire gli infermi bisognosi con la fondazione d’un istituto religioso – i Ministri degli Infermi – . Una vita dunque vissuta nell’amore appassionato al Cristo Crocifisso, amato e servito nelle persone sofferenti. Un’esistenza eminentemente “dialogica”, che si svolge ossia in un continuo dialogo con il Crocifisso perché lo illumini nel portare avanti quel che Cristo stesso definisce “opera sua” e non di Camillo. Una esistenza totalmente aperta alla “trascendenza” del Dio di Gesù Cristo, e per questo “aperta alla speranza” della risurrezione.

Sono tre le direttrici sulle quali si snoda l’esistenza di Camillo e illuminano in senso del suo morire: la certezza della vita eterna, che si apre appieno solo dopo la morte. La morte è così letta come “passaggio”, momento supremo della trasformazione del discepolo di Cristo iniziata con il Battesimo e conclusa con il Viatico che introduce nel regno di Dio, sulla linea della lettera ai Colossesi (2, 12): “Con lui infatti siete stati sepolti insieme nel battesimo, in lui anche siete stati risuscitati dai morti”. La morte, perciò, nella visione cristiana dell’esistenza, è “alle spalle”, è “già” avvenuta, mentre dinanzi c’è solo la risurrezione, con la pienezza di vita che essa comporta.

In secondo luogo, tutta l’esistenza di Camillo è segnata dai “colloqui” suoi con il Crocifisso, la Vergine Maria, san Michele Arcangelo, i Santi…Egli ha preso sul serio la raccomandazione dell’apostolo: “Se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù,.. pensate alle cose di lassù, dove si trova Cristo” (Col 3,1). Certo, l’occhio naturale, ossia privo di fede, non vede questa realtà, ma ben lo percepisce la fede, la quale “sa” che la nostra “vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati con lui nella gloria” (Col 3,3). La fede nella risurrezione matura sul terreno dell’incontro autentico con Dio, del dialogo incessante con lui, con una vita impostata su questo rapporto intimo e personale con il Signore.

Infine, Camillo attua la sua vita in un costante atteggiamento di servizio amoroso ai poveri infermi. Egli vive totalmente decentrato da se stesso, per essere tutto “centrato” in Cristo che vede nella persona bisognosa di cure e di tenerezza. E’ un atteggiamento di “ex-stasi”, ossia un essere “fuori di se stesso”, non “pre-occupato” di sé, ma tutto teso, attento ad “altro-da-sé”. Anche in questo caso Camillo prende con serietà l’affermazione evangelica: “Chi cercherà di salvare la propria vita la perderà, chi invece la perde la salverà” (Lc 17,33).

Un acuto studioso dell’animo umano, estremamente sensibile ai problemi dell’uomo del nostro tempo – il dottor Viktor Frankl – giunge alla medesima conclusione riflettendo sulle condizioni che rendono la vita dell’uomo “riuscita”, realizzata. Adoperando un diverso linguaggio, afferma che l’uomo giunge alla propria realizzazione solo “autotrascendendosi”, ossia impegnandosi per qualcosa, per qualcuno diverso da sé: se invece ci si accanisce a cercare direttamente la propria realizzazione, la propria felicità, si è condannati a non trovarla mai.

E così scienza e vangelo concordano nell’affermare e chiarire una medesima verità, fondamentale per la comprensione e la realizzazione dell’esistenza umana. Questa è stata “l’arte di vivere” di Camillo che lo ha predisposto alla sua personalissima “arte di morire”. Anzi, è da dire che la morte di Camillo è l’espressione più compiuta della sua arte di vivere.

Giuseppe Cinà, M.I.